Die Idee, die hinter der Entwicklung von Ultraschallkontrastmitteln / Echosignalverstärkern steckte, war ebenso einfach wie genial. Man musste Substanzen in den Körper einbringen, die zum einen den Unterschied zwischen Tumoren und umgebenden Gewebe verstärkten und die zudem über die Blutgefäße in alle mit Ultraschall untersuchbaren Organe einzudringen in der Lage waren. Sowohl in den Blutgefäßen, als auch in den verschiedenen Organen wurden diese Substanzen dann den von aussen kommenden Ultraschallwellen ausgesetzt und ihrerseits zu Schwingungen angeregt, die von der auf den Körper aufgesetzten Ultraschallsonde zu empfangen waren. Welche Substanzen konnten aber durch eine so schwache Energiequelle wie den Ultraschall ihrerseits zu Schwingungen angeregt werden? Es musste etwas sein, was leicht, luftig und in höchstem Grad verformbar war und auch den Körper auf einfache Weise wieder verlassen konnte. Das neue Kontrastmittel musste also gasförmig sein.

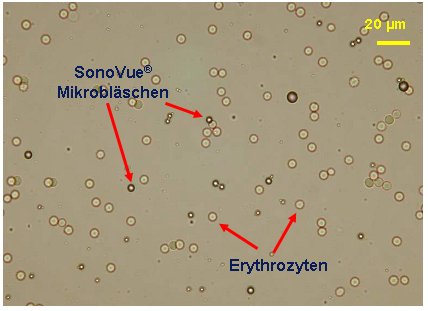

In älteren Kriminalromanen, die im medizinischen Milieu spielten, wurde das Opfer gelegentlich von einer ärztlichen oder pflegerischen Person gern einmal dadurch beseitigt, indem man ihm eine gehörige Portion Luft in die Vene spritzte. Dieses Verfahren, bei dem der Erfolg im Sinne des Täters garantiert und das einfach zu handhaben war und auch keine Spuren hinterliess, ist für diagnostische Zwecke natürlich nicht geeignet. Das Gas musste dem Patienten in einer Form verabreicht werden, die ihn nicht sofort ins Jenseits beförderte; zudem sollte es sich nicht im Blut auflösen und auch sonst stabil sein, also eine Zeitlang im Körper bleiben, aber auch wieder nicht zu lange. Diese Bedingungen waren erfüllt, wenn das Gas in Kügelchen mit einer extrem dünnen Hülle aus Eiweissen und Fetten eingeschlossen wurde. Der Durchmesser dieser Kügelchen betrug letztlich ca. 3 μ oder Mikrometer, also drei tausendstel Millimeter (Abb. 1). Zum Vergleich: Ein rotes Blutkörperchen hat einen Durchmesser von 8 μ. Erfreulicher Effekt: die Kügelchen, die bald den Namen Mikrobläschen erhielten, konnten die Lungenkapillaren passieren, ohne sich darin zu verfangen und zugrunde zu gehen.

Abb. 1: Mikrobläschen des Präparats SonoVue® und Erythrocyten im Vergleich (Bild Fa. Bracco)

Als Gas nahm man erst einmal das Nächstliegende, nämlich Luft. Später zeigte sich, dass andere Gase vorteilhafter waren. Das heute für die Untersuchung der Organe des Bauchraums am weitesten verbreitet Kontrastmittel namens SonoVue® der Firma Bracco enthält Schwefelhexafluorid als Gas, das von einer Hülle aus Phospholipiden (für Liebhaber chemischer Formeln die Details: Distearoylphosphatidylcholin und Natrium-Dipalmoitylphosphatidylglycerol sowie Palmitinsäure) umgeben und stabilisiert wird. Diese Substanz wird in Kochsalzlösung aufgelöst und anschliessend intravenös injiziert, im allgemeinen reichen uns 1,2 bis 2,4 ml Flüssigkeit, das entspricht in etwa einer Menge von 8 bis 16 μl, also Millionstel Liter, an eingebrachtem Gas. Das Mittel verlässt den Körper über die Lunge, bereits nach 2 Minuten sind 80% des Mittels in der Atemluft nachweisbar, und nach 15 Minuten hat die Substanz den Körper zu nahezu 100% verlassen, dies ganz unabhängig davon, ob die Lunge des Patienten gesund ist oder z.B. eine Fibrose vorliegt. Die Niere ist in keiner Weise in diesen Ausscheidungsprozess involviert; besorgte Nachfragen seitens des ärztlichen oder pflegerischen Personals, der Patient sei niereninsuffizient, ob man denn da Kontrastmittel geben dürfe, erübrigen sich also.

Nun ist es aber keineswegs so, dass die Bläschen, wenn sie von einer Ultraschallwelle getroffen werden, immer einfach in der gleichen Frequenz schwingen, wie sie die ausgesandte Welle hat, so dass man bei der Reflexion des Ultraschalls, die an diesen Mikrobläschen erfolgt, schlicht mehr vom Gleichen zurückbekäme. Die Bläschen werden vielmehr durch die Ultraschallenergie der eintreffenden Welle zunächst zusammengedrückt, also komprimiert, danach dehnen sie sich wieder aus. Eine geeignete Stärke des Ultraschalls vorausgesetzt dehnen sie sich aber viel stärker aus, als sie vorher komprimiert waren, man nennt das: sie oszillieren. Bei diesem Vorgang entstehen sogenannte harmonische Schwingungen.

Hier ist die Stelle, an den großen französischen Mathematiker Jean Baptiste Fourier zu erinnern, geboren 1768 in Auxerre während der französischen Revolution, der, obwohl selbst revolutionär gestimmt, im Gefängnis und fast auch unter der Guillotine, später mit Napoleon in Aegypten, Direktor des Institut d'Egypte, Präfekt des Département Isère (mit Sitz in Grenoble) und später Sekretär der Sektion Mathematik an der Académie des Sciences in Paris war (Abb. 2). Diese vielseitige Persönlichkeit fand unter anderem heraus, dass jede regelmäßige Wellenform als unendliche Folge von Sinuskurven ausgedrückt werden kann, die ihrerseits ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz sind (tut mir leid, das einfacher zu sagen geht nicht). Aber: was für alle regelmäßigen Wellen gilt, muss auch auf Ultraschallwellen oder, um auf Erfahrungen aus dem Alltag zurückzugreifen, auf Töne in der Musik zutreffen.

Abb. 2: Ein Multitalent: Jean Baptiste Fourier (1768 – 1830)

Und in der Tat: auf dem Kammerton A liegen in einer Reihe unendlich viele sogenannte Obertöne. Deren Verhältnis ist 1:2:3:4 und so weiter. Die Wellen überlagern sich also mit 440 Hz, 880 Hz, 1320Hz und ebenfalls so weiter. Bei Ultraschallwellen ist es genauso: Wenn die Ausgangsfrequenz z.B. 4 Megahertz beträgt, haben die sogenannten harmonischen Frequenzen einen Wert von 8, 12, 16 Megahertz und so weiter. Da nun in der Ultraschalldiagnostik gilt, dass die bildliche Auflösung einer Struktur um so besser gelingt, je höher die Frequenz der zu ihrer Darstellung verwendeten Ultraschallwelle ist, führt der Einsatz harmonischer Schwingungen, wie sie von den Oszillationen der Mikrobläschen produziert werden, zu Bildern von ungewöhnlicher Brillanz und Auflösung. Hinzu kommt, dass der Einstrom von Mikrobläschen in das Gewebe und gegebenenfalls ihre Anreicherung in pathologischen Prozessen in Echtzeit auf dem Monitor verfolgt werden kann. Echokontrastverstärkter Ultraschall ist daher unter allen bildgebenden Verfahren dasjenige mit der höchsten räumlichen und zeitlichen Auflösung.

*

Am Südhang der Montagne de Reims, auf dem rechten Ufer der Marne und etwa 5 km von der Stadt Epernay entfernt liegt in lieblicher Landschaft das ehemalige Benediktinerkloster St.Pierre d'Hautvillers (Abb.3).

Abb. 3: Wo alles begann…..: Die Abtei St.Pierre d'Hautvillers bei Épernay

Hier wurde im 17 Jahrhundert ein gewisser Pierre Pérignon als Mönch aufgenommen, der dort rasch Karriere machte und zunächst die Funktion des Kellermeisters (franz. Cellérier-intendant), dann noch zusätzlich die des Finanzchefs des Klosters übernahm. Dom Pérignon, so sein offizieller Titel, nahm seine Arbeit ernst (Abb.4).

Abb. 4: Dom Pérignon mit Arbeitsgerät

Der in der Champagne produzierte Wein war, bedingt durch das rauhe Klima, von sehr durchschnittlicher Qualität, da die Trauben witterungsbedingt oft im unreifen Zustand gelesen werden mussten und auch kein besonderer Wert auf eine Selektion des Leseguts verschiedener Rebsorten gelegt wurde. Durch eine strikte Kontrolle des Zustands der Weinberge, eine strenge Auswahl der gelieferten Trauben (Dom Pérignon pflegte sie draussen vor dem Fenster seiner Klosterzelle zu stapeln und dann am nächsten Morgen zu degustieren), die sorgfältige Zusammenstellung der für die Weinherstellung verwendeten Traubensorten (aus Rot- und Weissweinen, die sog. Assemblage) sowie den Ersatz der bis dahin für den Flaschenverschluss üblichen, mit Metalldraht befestigten Holzdübel durch Korken, die in Bienenwachs getränkt waren, entstand ein Wein, dessen Qualität respektabel war. Der erste Schritt zum Champagner war somit erfolgt.

Es fehlten aber noch die für den Champagner charakteristischen Gasbläschen, wie sie im Laufe der Gärung entstehen. Die Gärung, das wusste man schon seitdem man Wein anbaute, hängt von 3 Faktoren ab: dem in der Traube enthaltenen Zucker, der Hefe, ebenfalls aus der Traube stammend oder zugesetzt, und der Temperatur. Dom Pérignon hatte beobachtet, dass regelmäßig die Flaschen, in die der vergorene Most am Ende der ersten Gärung zu Beginn des Winters abgefüllt worden waren, im Laufe des Frühlings im Keller explodierten. Ursache war eine zweite Gärung des Weins, diesmal in der Flasche, die mit den steigenden Temperaturen zu Beginn der wärmeren Jahreszeiten in Gang kam. Der Wein moussiert also, und die Weine der Champagne moussieren besonders stark, da sie weniger Alkohol und mehr Säure enthalten als Weine aus südlicheren Gefilden. Dieser Vorgang wurde, auch von Dom Pérignon, zunächst als unerwünschte und daher zu unterdrückende Reaktion angesehen. Doch bald besann man sich eines Besseren, oder anders ausgedrückt: man erkannte eine Marktlücke und versuchte nun, Weine herzustellen, die das bei der Gärung entstandene Gas – es handelt sich um Kohlendioxid – zu konservieren. Man versuchte sogar die Gasbildung, also das Moussieren, noch zu verstärken mit Methoden, die heute schwerlich akzeptiert würden, zum Beispiel durch den Zusatz von Alaun, einem aluminiumhaltigen Doppelsalz, oder von Taubenmist. Auch die Assemblage spielte eine Rolle, da Wein aus weissen Trauben stärker moussiert als solcher, der aus roten Trauben entsteht.

Insgesamt waren die Resultate aber sehr unzuverlässig, zudem war trotz des Einsatzes von Flaschen mit dicker Wand und langgezogenem Flaschenhals (,die zudem noch anfangs aus England importiert werden mussten,) sowie speziell elaborierter Korken die Explosion der Flaschen durch das sich entwickelnde Kohlendioxid nicht zu verhindern. Bis zu 100% eines Jahrgangs konnte durch die gefürchtete "casse" – so nannte man die druckbedingte Zerstörung der Flaschen – vernichtet werden, und es war empfehlenswert und durchaus üblich, den Champagnerkeller nur zu betreten, nachdem man eine Maske aus Eisen aufgesetzt hatte.

Vor allem galt es herauszufinden, wieviel Zucker man dem Wein zusetzen musste, um die Gärung und somit die Bildung von Gasbläschen im Wein zu forcieren. Daher begann eine Zeit heftigen Experimentierens mit neu erfundenen Instrumenten wie Glyko-Oenometern oder Atmosphärometern (in Verbindung mit einer kleinen Pumpe), alles mit dem Ziel, die nötige Zuckermenge zu bestimmen, um einerseits genügend Bläschen zu erzeugen, andererseits die Flasche nicht bersten zu lassen. In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts war es dann soweit: das Vergären von 4 g Zucker bewirkt eine Drucksteigerung in der Flasche um 1 Atmosphäre (=101 Kilopascal), so dass man sich ausrechnen kann, wieviel Zucker man braucht, um unter Berücksichtigung des im Wein verbleibenden Restzuckers, der Löslichkeit des Zuckers im Wein und der Temperatur den für einen grand mousseux erforderlichen Druck von 6 Atmosphären zu erreichen.

Um den Gärungsprozess in Gang zu halten, wird zusätzlich Hefe zugesetzt. Dann wird die Flasche wieder verschlossen und in ein sogenanntes Rüttelpult gelegt, wo sie von Hand oder maschinell bewegt wird. Zum Schluss steht die Flasche mit dem Hals nach unten, so dass der entstandene Hefesatz zusammen mit den Sedimenten sich im Flaschenhals konzentriert und von dort nach dem Entkorken, dem sog. Dégorgement, entfernt werden kann. Die zweite Gärung dauert mindestens 15 Monate, doch die Millésimes, das sind die Champagner, die aus Trauben nur eines Jahrgangs von besonderer Qualität hergestellt werden, bleiben zwischen 3 und 10 Jahren auf der Hefe. Die Gasbläschen in solchermaßen behandelten Champagnern sind besonders klein, auf die Bedeutung dieser Besonderheit wird in einem der folgenden Absätze eingegangen. Jedenfalls ist der Preis solcher Flaschen geeignet, z.B. bei einer schwäbischen Reisegruppe, zu Besuch im Lido de Paris, wo traditionsgemäss nur Champagner serviert wird, die kardiale Ruhefrequenz über das Bekömmliche hinaus zu steigern, noch bevor das eigentliche Programm auf der Bühne begonnen hat.

*

Eine Champagnerflasche mit einem Inhalt von 750 ml enthält etwa 5 Liter Kohlendioxid (CO2). Das entspricht etwa 0,7 l CO2 in einem klassischen Champagnerglas. In einem solchen Glas versammeln sich dabei bis zu 11 Millionen Mikrobläschen (Abb. 5).

Abb. 5: CO2 in Aktion: Mikrobläschen in einem Glas Champagner

Von dem in einem Glas Champagner gelösten Kohlendioxid entfernen sich 80% direkt über die Oberfläche, nur 20% verlassen das Glas in Form von Mikrobläschen. Es verbleiben somit 2 Millionen Champagnerbläschen im Glas. Über das physikalische Konzept, das hinter dem Phänomen der Bläschenbildung, der sogenannten "effervescence" steht, hat Gérard Liger-Belair (schon der Name erweckt erfreuliche Assoziationen), Professor an der Universität Champagne-Ardenne zu Reims und internationaler Experte, Grundlegendes publiziert. Danach entstehen die Bläschen an der Wand des Glases, und zwar an winzigen Zellulosepartikeln, die sich dort aus der Luft oder auch von einem Abtrockentuch abgelagert haben. Diese Partikel, in der Regel Mikrofasern von einer Länge um 100μ, bilden kleine Lufttaschen an der Wand des Glases aus. Der Prozess wird begünstigt durch eine geringe Oberflächenspannung (bei Champagner 30% geringer als bei Wasser) und eine höhere Viskosität (bei Champagner 50% höher als Wasser). Die Partikel dienen als Kristallisationskerne für das im Champagner gelöste CO2, das in die erwähnten Lufttaschen hineindiffundiert (die Lufttaschen dürfen nicht kleiner als 2μ sein, da sonst der Druck in ihnen zu hoch ist). Sobald die Bläschen an der Wand des Glases einen Durchmesser von 10 bis 50μ erreicht haben, lösen sie sich und steigen zur Oberfläche. Auf ihrem etwa 5 Sekunden dauernden Weg vergrößern sie sich weiter, da immer neues CO2 hineindiffundiert, zusätzlich auch Aroma- und Geschmackssstoffe, so dass sie an der Oberfläche einer 10 cm hohen flûte einen Durchmesser von ca. 1 mm haben, bei 20 cm hohen flûtes von 2 mm. An der Stelle, wo sich das Bläschen gebildet hatte, entsteht sofort wieder ein neues Bläschen, pro Sekunde bilden sich etwa 30 Mikrobläschen.

Durchbricht ein solches Bläschen den dünnen Oberflächenfilm der Flüssigkeit, löst sich als erstes die Kappe des Bläschens auf. Dadurch entsteht für kurze Zeit in der Flüssigkeitsoberfläche eine Art Krater, der allerdings sehr schnell kollabiert und dabei eine aufsteigende Fontäne erzeugt. Liger-Belair: "Wenn die Blasen bersten, schießen daraus kleine Fontänen empor, die eine feine Champagnergischt verbreiten. Dabei verdampft ein beträchtlicher Teil davon. Das verstärkt den Gehalt an Champagner-Aromen in der Luft." Beim Trinken ist eine Sektflöte einer Glasschale überlegen, da in einer flûte die Perlen wesentlich langsamer hochsteigen, als in einer Glasschale. Wird die Sektflöte zudem beim Auffüllen schräg gehalten, bleiben die meisten Bläschen bewahrt. Allerdings darf die Öffnung der Flöte auch nicht zu eng sein, da ansonsten das CO2 über dem Champagner auf kleiner Fläche konzentriert wird und dann ein sehr unangenehmes Prickeln in der Nase hervorrufen kann.

Die Größe dieser Mikrobläschen hängt vor allem ab von dem Gehalt an CO2 in der betreffenden Flüssigkeit. Ein hoher Gehalt an CO2 , wie es junge, auf die Schnelle abgefüllte Champagner aufweisen, führt zu großen Bläschen von zwei bis drei Millimetern Durchmesser. Solche Kreszenzen eignen sich dann z.B. für Schiffstaufen durch die Gattin des Verkehrsministers oder zum sich gegenseitigen Bespritzen am Ende eines Formel 1-Rennens. Alte Champagner dagegen haben aufgrund ihres niedrigen Gehalts an Kohlendioxid nur sehr kleine Bläschen, die aber eine Fülle von Aromen transportieren und daher zu entsprechenden Preisen sehr gesucht sind. Das kann allerdings auch schiefgehen, wenn nämlich aus sehr alten Flaschen sich das Kohlendioxid vollständig verabschiedet hat. So geschehen bei einem Besuch im Jahr 2000 der britischen Königinmutter, in der Glückspresse konsequent als "Queen Mum" tituliert, die – geboren 1900 – in der oben erwähnte Abbaye d' Hautvillers, heute im Besitz des Hauses Moët & Chandon eine Führung absolvierte. Ihr zu Ehren wurde eine Flasche Dom Pérignon Millésime 1900 eröffnet, doch bei Gästen und Gastgebern breitete sich Verlegenheit aus, der offerierte Champagner war zu einem simplen Wein ohne jede Effervescence mutiert. Eilends wurde eine neue Flasche des gleichen Millésime herbeigebracht; das Ergebnis war noch schrecklicher, diesmal war auch der Wein schlecht. In ihrer Verzweiflung wurde als letzte Möglichkeit eine Flasche Dom Pérignon Millésime 1899 entkorkt, und das Ergebnis war im positiven Sinn überwältigend. Große Erleichterung bei Direktion und königlicher Entourage; nur die Königinmutter blieb gelassen und bemerkte, die Qualität des Jahrgangs 1899 erstaune sie nicht, schließlich seien nicht nur der Champagner, sondern auch sie selbst in diesem Jahr produziert worden.

Dass die Bläschen in teuren Champagnern kleiner sind und weniger in der Größe variieren, berichtete unlängst erst K. Spratt auf dem 174sten Treffen der Acoustical Society of America, das vom 4–8 Dezember 2017 in Austin (Texas) stattfand. Er nahm mit speziellen Unterwassermikrofonen die Töne auf, die die winzigen Perlen beim Ablösen von der Glaswand und Hochsteigen verursachen. Für die Bläschenentwicklung spielen auch der Behälter eine wichtige Rolle. Kommen gar – wie so häufig in den USA – Kunststoffbecher zum Einsatz, ist das Ergebnis laut Spratt „ziemlich anders“.

Angemerkt werden soll, dass auch das Kühlen des Champagners dazu führt, dass in jedem Bläschen weniger Alkohol transportiert wird, wodurch wiederum die delikateren Aromen der Trauben weniger vom Alkohol überlagert werden und (für die Meisten) der Genuss steigt.

Bier, um auf ein in diesem Zusammenhang bisher nicht erwähntes Getränk zu sprechen zu kommen, hat nur etwa die Hälfte des Kohlendioxidgehalts von Champagner und produziert daher deutliche kleinere Mikrobläschen. Diese sind aber viel stabiler als die Mikrobläschen im Champagner, da Bier einen viel höheren Proteinanteil hat. Diese Proteine stabilisieren, ähnlich wie bei Ultraschall-Kontrastmittel, die Mikrobläschen, so dass auch die beliebte "Krone" auf der Oberfläche von Bierkrügen entsteht. Champagner mit nur wenig Proteinen in der Flüssigkeit ist dazu nicht in der Lage, oder haben Sie schon einmal einen Champagnerkonsumenten gesehen, der sich den Schaum von den Lippen wischte?

Manche Damen beklagen sich, dass bei ihnen der Champagner nicht so perle wie bei männlichen Konsumenten. Bevor nun ein neuer Kriegsschauplatz geschlechtsspezifischer Benachteiligung eröffnet wird, sei darauf verwiesen, dass eine sichere Methode, die Mikrobläschen des Champagners zu zerstören, darin besteht, sich dem Champagnerglas mit geschminkten Lippen zu nähern. Lippenstift und ähnliche Substanzen enthalten fetthaltige Tenside, die sofort und radikal mit allen Bläschen an der Oberfläche des Getränks aufräumen. Sie können das ohne weiteres mit einem kleinen Experiment verifizieren: stecken Sie den Finger ins Ohr, es darf sogar gewaschen sein, und anschliessend in ein Glas Champagner. In Sekundenschnelle kommt es zum Stillstand jeglicher Aktivität, kein Bläschen wird mehr an die Oberfläche steigen. Es ist zu empfehlen, diese Experiment nicht in Gesellschaft bzw. vor Ihrem Gastgeber durchzuführen; Sie würden wahrscheinlich nicht mehr eingeladen.

Ein anderer Wissenschaftler, diesmal aus Amerika, mit dem auch irgendwie zum Thema passenden Namen Charles S. Zuker von der Universität San Diego publizierte in der Ausgabe der Zeitschrift Science vom 16. Oktober 2009 einen ebenfalls wegweisenden Artikel zur Bedeutung der Mikrobläschen für die geschmackliche Rezeption von Champagner. Er konnte spezifische CO2 –Rezeptoren an Zunge und in der Nase identifizieren, die in Abhängigkeit von Größe und Druck der Bläschen reagieren. Diese Rezeptoren senden dann sensomotorische Signale in bestimmte Regionen des Großhirns, vergleichbar in etwa den Signalen, wie sie der Tastsinn produziert. Je kleiner die Bläschen sind, desto eher sind sie in der Lage, solche Sensationen auszulösen und die angenehmen Empfindungen auszulösen, für die das Getränk bekannt ist.

*

Ultraschallkontrastmittel hat die spezielle Eigenschaft, die Blutbahn nicht zu verlassen, verhält sich also anders als die meisten sonst in der Radiologie verwendeten Kontrastmittel für Angiographie, Computertomographie (CT) und Magnetresonanztomographie (MR), die alle aus den Blutgefässen ins Gewebe hinein diffundieren. Anders ausgedrückt: Wo die Mikrobläschen sonographisch zu sehen sind, wird die entsprechende Struktur (normales Organ oder auch ein Tumor) durchblutet. Falls keine Mikrobläschen zu erkennen sind, handelt es sich um eine Struktur ohne Gefäße, z.B. eine Zyste, ein frisches Hämatom oder einen nekrotischen Tumor. Der kontrastmittelverstärkte Ultraschall hat somit zwei Komponenten: eine statische (wie ist die Gefäßdichte in einer Läsion) und eine dynamische (wie ist die An- und Abflutungskinetik bzw. die vaskuläre Organisation einer Läsion).

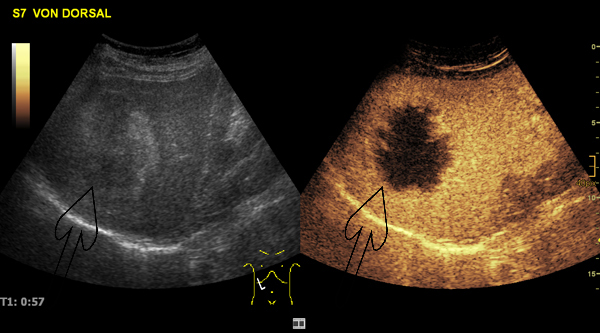

Auf diese Weise gelingt es zunächst einmal, Rissbildungen in Niere, Leber oder Milz, die Folge eines Unfalls sind und die (besonders bei frischen Traumen) oft im normalen Ultraschall nur schlecht oder gar nicht zu sehen sind, in ihrer ganzen Ausdehnung darzustellen, weil der Riss mit dem darin befindlichen Hämatom natürlich keine Gefäße und somit auch keine Mikrobläschen aufweist. Dies ist ein Beispiel für die statische Funktion des Ultraschall-Kontrastmittels (Abb. 6).

Abb. 6: Er bremste auch für Tiere: Milzriss nach Begegnung zwischen Velofahrer und Fuchs. Der Riss ist die dunkle Linie durch die helle Milz (Pfeil). Zur Fuchsmilz ist nichts Näheres bekannt.

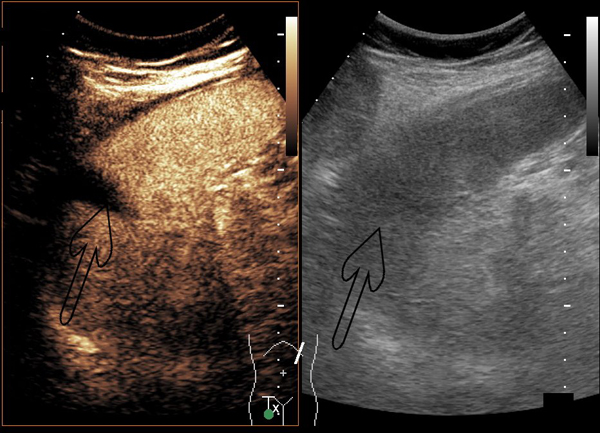

Abb.7: Leberhämangiom im linken Leberlappen (Pfeil), linkes Bild ohne Echosignalverstärker, rechtes Bild 24 Sekunden nach Injektion.

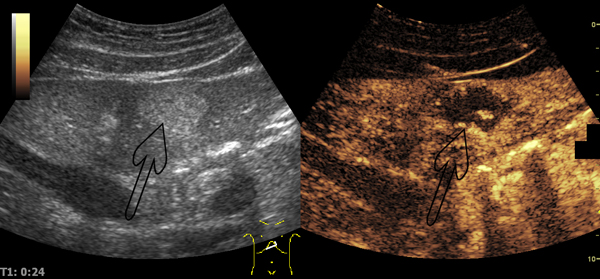

Ein Beispiel für die dynamische Komponente zeigt Abb. 7: man sieht, wie eine stark gewundene Leberarterie einen Tumor versorgt, der sich im Laufe der Untersuchung vom Rand her mit Kontrastmittel füllt und scheinbar dabei immer kleiner wird. Dieses Verhalten zeigen klassischerweise (gutartige) Hämangiome, die in der Leber relativ häufig sind. Der Nachweis von Lebermetastasen beruht auf der speziellen Gefässversorgung der Leber, die das Blut über zwei Gefäßsysteme erhält, nämlich über die Leberarterie und in einem zweiten Schub über die Pfortader, und zwar im Verhältnis 3 : 7. Metastasen dagegen werden oft ausschliesslich über Äste der Leberarterien versorgt und enthalten keine Anteile am Pfortadersystem. So sieht man, dass eine Metastase schon sehr früh, etwa 15 Sekunden nach der Kontrastmittelinjektion echoreich, also hell wird, während die übrige Leber noch echoarm, also im Bild dunkel ist. Nach ein bis zwei Minuten kehrt sich das Verhältnis um: Die Leber wird durch den Einstrom der Mikrobläschen über die Pfortader zunehmend heller, während die Metastase, die ja kein weiteres Blut über die Pfortader erhält, im Verhältnis immer echoärmer wird und als schwarzer Fleck auf dem Bildschirm erscheint (Abb. 8). So gelingt es, selbst 5 mm grosse Tumoren in der Leber zu erkennen.

Abb. 8 : Lebermetastase eines Bronchialkarzinoms (Pfeil), linkes Bild ohne Echosignalverstärker, rechtes Bild 57 Sekunden nach Injektion.

Es gibt noch zahlreiche weitere Indikationen eine Ultraschalluntersuchung durch die Anwendung von Kontrastmittel zu ergänzen. Man muss allerdings erwähnen, dass die Methode ihre Grenzen dort findet, wo auch der einfache Ultraschall scheitert. Also wenn der Patient mit Verbänden bedeckt ist (unter anderem daher werden in den Altertumswissenschaften die ägyptischen Mumien nicht mit Ultraschall, sondern mit Computertomographie oder Kernspintomographie untersucht), wenn das zu untersuchende Organ hinter Knochen liegt oder wenn Luftüberlagerung zum Beispiel durch die Lunge oder ein überblähtes Kolon den Blick auf die Organe verhindert. An Luft findet nämlich für Schall und Ultraschall eine Totalreflexion statt; nur physikalisch Ahnungslose stoßen daher mit Champagner an. Die im Champagner reichlich vorkommenden Mikrobläschen reflektieren den Schall anstatt ihn fortzuleiten, weshalb man nie den Wohlklang erhält, der beim Anstoßen mit z.B. einem Burgunderglas entsteht.

*

Tabellarische Gegenüberstellung der Eigenschaften von Mikrobläschen in Ultraschallkontrastmittel und Champagner

| |

US-Kontrastmittel |

Champagner |

| Applikation |

intravenös |

oral |

| Bläschengrösse |

3µ |

Zu Beginn 2 - 3µ, an der Oberfläche 1 mm |

| Halbwertszeit |

3 – 4 Minuten |

individuell |

| Dosis |

1,2 – 2,4 ml |

Minimum 100 ml, keine Dosisbegrenzung nach oben |

| Preis pro ml |

14 CHF1 |

0.23 CHF2 |

| Nebenwirkungen |

Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Urticaria (alle selten) |

Kopfschmerzen (bei solchen aus dem Supermarkt)

euphorisierende Wirkung (bei grands millésimes) |

| Indikationen |

u.a. Lebertumoren |

u.a. wenn man erfahren hat, dass man keinen Lebertumor hat |

| Videodokumentation |

sehr empfehlenswert |

auf keinen Fall |

1 bezieht sich auf einen Flacon Sonovue® Bracco SA zu 5 ml

2 bezieht sich auf eine Flasche Billecart-Salmon Cuvée Elisabeth Salmon Brut Rosé Millésime 2002